(1)一の鳥居→神楽殿 |

(2)谷保天満宮(本殿・拝殿) |

(3)梅林→参集殿 |

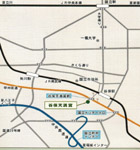

● 谷保天満宮 主祭神名 菅原道真公・菅原道武公 由来 昌泰四年菅公太宰府に遷らせ給う所、第三子道武朝臣この地に配流され給う。 父君薨去の報に朝臣思慕の情に堪え給はず父君の尊容を刻み、天神島(現府中市本宿)に鎮座す 養和元年十一月三日裔孫津戸三郎為守霊夢を蒙り現在の地に遷座す。天暦元年京都北野天 満宮造営の折、勅使の下向ありて官社に列せられ、関左(東日本)第一の天満宮と称された。 明治十八年府社に列せられる。 主なる社宝 後宇多天皇勅願「天満宮」 一面(国指定重要文化財) 鎌倉期 「狛 犬」 一対(国指定重要文化財) 源義経・弁慶・亀井六郎・伊勢三郎書写「大磐若経」四巻 主なる祭事 例大祭 九月二十五日 *万灯行列・古式獅子葬は九月二十五日に近い日曜日 おかがら火(大庭燎祭) 十一月三日 ● 谷保天満宮社叢 東京都指定天然記念物 所在地 国立市谷保208 指 定 大正13年2月 谷保天満宮は、国立市の南、多摩川を臨む立川段丘の縁にあります。その由来について「武 蔵国多磨郡谷保村天満宮略縁記(起)」は、菅原道真の第三子三郎がここに流され、三郎殿を建 立したこと、また、はじめ本宿村の南天神島というところに創建され、津戸三郎為守が霊夢をみて 現在地に遷したことなどが記されています。 社叢とは、いわゆる鎮守の森のことで、参拝者はその鎮守の森のおごそかな雰囲気の中、参 道を進みます。 甲州街道は一七世紀のある時期まで、谷保のあたりでは立川段丘の下を通っていましたので、 天満宮の本殿・拝殿は街道に面し、南向きに建てられています。 甲州街道が段丘上を通るようになると、人の流れも変わり、参道は駅や甲州街道側からこの鎮 守の森を抜けて、本殿に向かうようになりました。 かつては谷保天満宮を取り囲んで、スギを主体とする鬱蒼とした森が広がっていました。現在は ケヤキ、ムクノキ、エノキなどが優占する林となっています。また河岸段丘の豊富な湧水が流れ、 神社に風格を添えています。 平成二四年三月 建設 東京都教育委員会    ● 谷保天満宮(本殿・拝殿) 所在地 国立市谷保5209番地 谷保天満宮 は「醍醐天皇延喜3(903)年2月、菅公筑紫に薨去された折、道武朝臣 は思慕の情 に堪えず、手づから父君の尊容を刻んで廟殿に鎮祀し、旦暮如在の礼を盡された。 延喜21(921)年11月、道武朝臣が此地で逝去されるに及んで、神霊を相殿に配祀して三郎殿と 称した」と伝えられている。(天満宮略縁記・谷保天満宮所蔵) 江戸時代には、朱印領13石を寄せられ、明治18(1885)年には「府社」となった。 谷保天満宮の主な社宝には、国指定重要文化財工芸品の木造扁額、建治元(1275)年藤原経 経朝筆の額文「天満宮」があり、同じく国指定重要文化財彫刻、鎌倉時代後期の作と見られる木 造狛犬一対がある。社叢は、都指定文化財天然記念物の指定を受けている。 主な行事としては、1月1日の元旦祭を始めとして、1月の筆供養、9月秋分の日の例大祭、11月 3日の庭燎祭(おかがら火)等がある。例大祭には市無形(技法)文化財指定の獅子舞が奉納される 本殿は流造(ながれづくり)6坪(約20平方メートル)で寛永年間(1624〜1643)の造営と伝えられる。 この流造とは、今日の日本の神社本殿の大部分を占める形式である。桁行3間(5.4メートル)梁間 2間(3.6メートル)の母屋の前に1間(1.8メートル)通りの庇をつけたもので、庇は角柱で、土台上に床 板が張られ、そこから階段を上って母屋床に達する。屋根は母屋の切妻造がのびて庇に続き、長 くゆるやかに流れるような曲線となる。流造の名は、ここから起ったのである。中世以降の流造は、 たいてい3間とも扉口にしている。谷保天満宮の本殿もこの形式をもったものである。 拝殿は、入母屋造22坪(約73平方メートル)で、江戸末期の造営とみられる。 谷保天満宮の境内は、梅林(香雪園)を含めて約6,300坪(約20,790平方メートル)である。 甲州街道 (国道20号線)から表参道を降ると本殿、拝殿等がある。普通、神社は高台に鎮座して いるものであるが、下へ降る神社は珍らしい。拝殿等が街道に背を向けているのは、かつて甲州 街道が境内の南側を通っていたためである。 平成元年3月 国立市教育委員会 (左/一の鳥居) (中/稲荷社) (右/二の鳥居)    (左/手水舎) (中/車祓い所) (右/神楽殿)    (左/座牛) (中/拝殿) (右/本殿)    (左/社務所・宝物殿) (中/五社合殿) (右/厳島神社)    (左/弁天池) (中/北の鳥居) (右/梅林)    (左/有栖川宮威仁親王殿下台臨記念碑) (中/山口瞳文学碑) (右/東屋)    (左/弁天社) (中/第六天神社) (右/参集殿)    ● 案内コース (1) 一の鳥居−→参道−→稲荷社−→二の鳥居−→手水舎−→ −→表参道並階段改修記念碑−→階段−→彰功碑−→紅わらべの碑−→ −→車祓い所−→神楽殿−→お手洗 (2) 谷保天満宮座牛−→絵馬板−→慰霊碑−→青銅坐牛/奉納者芳名−→ −→狛犬−→谷保天満宮(本殿・拝殿)−→社務所 宝物殿(二階)−→ −→大銀杏−→五社合殿−→厳島神社−→弁天池−→北の鳥居 (3) 梅林 茶処てんてん−→顕徳碑−→孝林道人詩碑−→うたた句碑−→ −→山口瞳文学碑−→有栖川宮威仁親王殿下台臨記念碑−→ −→わが国初の自動車「遠乗会」100周年−→東屋−→弁天社−→ −→和魂漢才の碑−→第六天神社−→清原元輔歌碑−→ −→奉納覆屋並参道敷石一式→競技場改修記念碑→参集殿→駐車場 ************************************** ● アクセス 電車の場合 南武線谷保駅下車、徒歩3分 中央線国立駅下車、バス10分 バスは府中行き(谷保経由) バス停「谷保天神」にて下車、目の前です。 京王線府中駅もしくは聖蹟桜ヶ丘駅下車、バス10分 バスは国立駅行き(谷保経由) バス停「谷保天神」にて下車、目の前です。 車の場合 中央線高速道「国立府中インター」より3分。 駐車場 あり   (谷保天満宮のHPを参考にしました) (画像をクリックすると大きくなります) ● (ホームへ) ● |

||