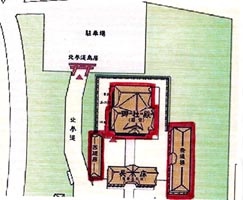

(大崎八幡宮HPからお借りしました) (画像をクリックすると、大きくなります) |

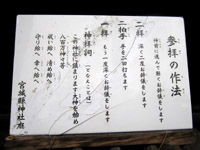

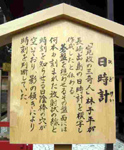

<< 御社殿−→日時計−→西廻廊・祭儀棟 >> ● 御社殿 仙台藩祖・伊達政宗公の命により慶長九年より十二年にかけ、豊臣家召抱えの梅村日向守家次・ 梅村三十郎頼次・刑部左衛門国次・鍛冶雅楽助吉家といった当世随一の巨匠を、招き造営されま した。 その様式は入母屋造りの本殿と拝殿とを相の間で繋いだ石の間造りであり、後に権現造りと言われ る建築様式は、外観は長押上に鮮やかな胡粉極彩色の組物(斗きょう)や彫刻物を施し、下は総黒 漆塗りと落ち着いた風格を現し、拝殿正面には大きな千鳥破風、向拝には軒唐破風を付け、屋根は 柿葺と意匠が凝らされております。 拝殿内部には狩野派の絵師佐久間左京の筆に成る唐獅子の障壁画や大虹梁の青龍、石の間の 格天井には五十三種の草花が描かれており、俗に 左甚五郎の作と伝わる花鳥動植物や説話風の人物など多彩な彫刻が組み込まれ、全体的に美し い調和をなし、安土桃山時代の文化を今に伝える我国最古の建造物であり、その貴重さから明治 三十六年特別保護建造物に、また昭和二十七年には国宝に指定されました。 また、御社殿前の長床は創建年月不明ながら御社殿とほぼ同時期の建築として国より重要文化財 の指定を受けており、その建築様式は、御社殿とは対照的に簡素な素木造りから成り、端麗にして 瀟洒な佇まいを示し、その対比による階調には桃山文化の粋を窺い知ることができます。      参拝の作法 神前に進んで軽くお辞儀をします 二拝 深く二度お辞儀をします 二拍手 手を二回打ちます 一拝 もう一度深くお辞儀をします 神拝詞(となえることば) この神社に鎮まります大神を始め 八百万神々等 やほよろずのかみがみたち 祓い給へ 清め給へ はらいたまへ きよめたまへ 守り給へ 幸へ給へ まもりたまえ さきわへたまへ 宮城県神社廳 ● 日時計 「寛政の三奇人」林子平が長崎出島の日時計を模写し作成したと伝わる。 基盤を想わせるその盤面には、何本も刻まれた放射状の線と時刻を知らせる日陰棒の穴が空いて おり、影の傾きにより時刻を判断していた。 * (参拝の作法)・・・(日時計)    ● 西廻廊・祭儀棟(祈願受付場所) * (西廻廊)・・・(祭儀棟/祈願受付場所)    * (長床)  (全景は、パノラマでご覧ください) (画像をクリックすると、大きくなります) ● (入口へ) ● |