(画像をクリックすると、大きくなります) |

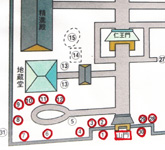

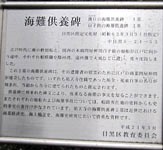

<< (30)新東京八名勝記念碑−→(1)祐天大僧正二百回遠忌−→表門−→ −→(2)耆山(きざん)上人衣鉢(えはつ)塔−→(3)句碑−→(4)瑞泰院・養源院功徳碑−→ −→(6)鋪石成就供養塔−→(7)島崎七郎翁−→(8)白子組の海難供養碑−→ −→(9)灘目の海難供養碑−→(10)永代千部講中碑−→(11)百萬遍講中永代石碑−→ −→(12)鳶三番組碑−→(28)荏原郡忠死者弔魂碑−→(29)子まもり地蔵 >> ● 表門の右側に「新東京八名勝記念碑」、左側に「祐天大僧正二百回遠忌」が建っています。 (30)新東京八名勝記念碑 昭和7年(1932)、報知新聞社が東京市拡張を記念して新市域の八名勝を市民の投票によって 選定しました。 この碑は祐天寺が6位に選ばれた記念に建立されたものです。 他の八名勝は、池上本門寺・西新井大師・北品川天王寺・日暮里諏訪神社・赤塚松月院・洗 足池・亀戸天神でした。 (1)祐天大僧正二百回遠忌 大正6年(1917)の祐天上人200回遠忌に建立されました。 右側面には「西方六阿弥陀如来 第六番」「明照大師(浄土宗宗祖法然上人)廿五霊場 第廿 四番」と刻まれています。     ● 表門 祐天上人の100回忌にあたる文化14年(1817)に建てられ、格式高い門構えであることから国の登録 有形文化財(工作物)となっています。       ● 表門入り、左側に沢山の碑があります。 (2)耆山(きざん)上人衣鉢(えはつ)塔 耆山上人が師から受け継いだ衣鉢を納めるため、天明3年(1783)に自ら建立した石塔です。 碑文は泉谷寺(横浜市)の恵頓上人が撰しました。 耆山上人は優れた学僧であり、晩年は青山(港区)に隠棲して漢詩をよくしました。 祐天寺6世祐全上人のことも漢詩に詠んでいます。 (3)句碑 安政5年(1858)、江戸町火消や組の小次桜が、先祖代々の供養のために、平二の詠んだ俳句 「舞う蝶の 音聞ほとの みやまかな」を石に刻みました。 蝶の羽音が聞こえるほど静かで清々しい祐天寺の様子が伝わってきます。     (4)瑞泰院・養源院功徳碑 左が瑞泰院、右が養源院の功徳碑です。 瑞泰院は萩藩(山口県)7代藩主毛利重就の正室、養源院はその娘です。 瑞泰院は祐天寺2世祐海上人に深く帰依しており、現在「祐遊広場」となっている場所には、瑞 泰院の遺言により重就が建立した常念仏堂がありました。 (6)鋪石成就供養塔 境内の敷石を寄進した市谷・鮫橋・四谷(新宿区)の人々によって、文化2年(1805)に建立されま した。正面に彫られている名号は祐天寺6世祐全上人の筆です。    (7)島崎七郎翁 島崎七郎氏は、祐天寺の興隆と目黒区の発展に尽力しました。 この寿像および頌徳碑は、昭和34年(1959)に檀信徒の有志によって建立されたものです。       海難供養碑 灘目の海難供養碑 1基 白子組の海難供養碑 1基 目黒区指定文化財(昭和62年3月31日指定) 中目黒5-24-53 江戸時代に灘の樽廻船と、関西の木綿問屋仲間白子組の廻船が江戸に向かう途中、それぞれ 相模灘や駿河湾、遠州灘で大風などに遭い、度々沈没しました。 2基の海難供養碑は、その遭難者の慰霊のために江戸の商業問屋仲間が建立したものです。 いずれも祐天寺住職であった祐全・祐東自筆の名号が刻まれ、当初から当寺に建てられものと 推定されます。 供養碑に刻まれた碑文により、度重なる海難の事実を知ることができます。 またそれぞれの廻船および海難事故については、船籍所在地の史料からも史的事実の裏付け がなされています。 祐天寺の海難供養碑2基は近世における商業経済史、海上輸送史、海難史研究において貴重 な資料です。 平成21年3月 目黒教育委員会 (8)白子組の海難供養碑 海で遭難した白子組広寿丸の犠牲者を弔うために文政4年(1821)に建立されました。 白子組は伊勢(三重県)の白子港を拠点とする木綿問屋中間です。 のちには、同じく白子組の勢力丸や歓喜丸らの犠牲者も追刻されました。 正面に彫られている名号は祐天寺9世祐東上人の筆です。 (9)灘目の海難供養碑 海で遭難した灘目(兵庫県)の観力丸と永寿丸の犠牲者を弔うために、江戸の樽廻船問屋仲間 が寛政8年(1796)に建立しました。 正面には祐天寺6世祐全上人の名号が彫られています。     (10)永代千部講中碑 祐天上人の1周忌法要の際に執り行われ千部修行が慣例となり、千部講が結成されました。 千部修行期間(7月16日〜25日)には宝物の開帳なども行われ、大変な賑わいだったと伝えら れています。 この碑は文化10年(1813)に建立され、正面と台石には千部講員の名前が刻まれています。   (11)百萬遍講中永代石碑 祐天上人の名号の利益を得た鍵屋善助が、その報恩のために石塔建立の発起人となり、文政 4年(1821)に完成しました。 台石には同じく名号の利益を得て浄財を喜捨した人々の名前が刻まれています。 町人のほか武家の名も多く見られ、祐天上人が広く慕われていたことを物語っています。 (12)鳶三番組碑 江戸町火消の三番組が建立した供養塔です。 三番組とは「いろは四十七組」のうち「て組、あ組、さ組、き組、ゆ組、み組、本組」のことで、芝 金杉橋から高輪、白金、二本榎、目黒辺り(港区・目黒区近辺)までの消火活動を担当しました。 正面の名号は祐天寺9世祐東上人の筆です。     (28)荏原郡忠死者弔魂碑 荏原郡出身の日清戦争戦没者弔魂のため、明治31年(1898)に建立されました。 石碑の背面には発起人の落合円次郎のほか世話人の名前が刻まれています。    (29)子まもり地蔵 淺野六蔵氏の発願により、昭和18年(1943)に建立されました。 子どもの百日咳や虫封じに御利益があるとして信仰されています。 子どもの成長を子まもり地蔵に祈願したあと、はしか除けに墓地の宝筺印塔前の穴くぐりを子ど もにくぐらせる習わしがあります。    (全景は、パノラマでご覧ください) (画像をクリックすると、大きくなります) ● (入口へ) ● |