(画像をクリックすると大きくなります) |

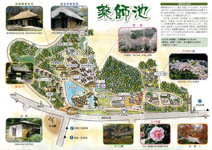

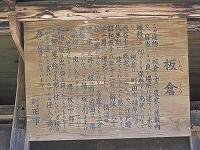

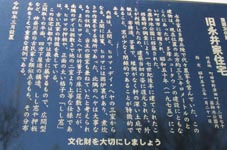

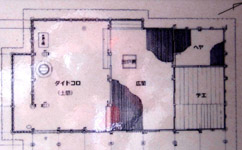

<< 旧荻野家住宅−→板倉−→旧永井家住宅−→芝棟−→禅寺丸の木 >> ● 旧荻野家住宅 この家はもと町田市三輪町1,601番地にあった荻野磯吉氏の住宅であり、荻野家より町田市に寄 贈され、昭和49年移築復元された。 荻野家は笠間藩の医家を出自(しゅつじ)とし、当地に移り幕末まで医家であった。 現在、旧所在地付近は閑静な農村であるが、屋敷前の道はもと町田に抜ける往還として人通りが 多かった。 茅葺入母屋々根のこの家は桁行六間半、梁行四間半の大きさで、後方に杉皮葺の風呂場と便所 を突き出しているが、家の向きは農家と違って妻入りであり、内部の間取りも町屋と似た所がある。 すなわち、前側二間が町屋風の土間と「調合座敷」、その後方には左手に二室の座敷、右手に家 族生活のための「中の間」と台所土間をとる。また前側の土間の戸締りには町屋の揚戸が使われ ている。 家の年代は幕末期と推定されるが、外観、内部とも整い、町屋の造りを取入れた農村部の医家の 建物として類例の少ない民家である。 昭和49年3月      ○ 茅葺屋根の保存のため、週2回囲炉裏で火をたいています。 この燻蒸作業んは、市内の街路樹を伐採したものを利用しています。 町田市教育委員会    ○正面と背面に二つのダイドコロ(土間) 後ダイドコロが内向きの台所であり、囲炉裏があって、背面の水屋にもつながっています。 また、正面の前ダイドコロには、通常であれば街道筋の町屋に備わる揚戸が設えてあり、町屋 における店土間に当ると考えられます。医院であったときには待合室として使われました。 ○医家であった名残の「チョーゴザシキ」 前ダイゴコロから上がった6畳の部屋は「チョーゴザシキ」と呼ばれ、薬棚(チョーゴトダナ)を備え ています。 薬を調合する部屋、の意味と思われますが、医院であったときには診察室として使 用していました。 ○繊細・精巧な意匠 障子や欄間の繊細・精巧な意匠は当時の一般的な農家には見られないもので、医家であった 荻野家の格の高さに由来するものと考えられます。   (ドマ/待合室)・・・(右/薬戸棚)    (ツギノマ)   (オクザシキ)    (ダイドコロ)    ● 板倉(いたくら) この建物は、板倉と言い農家の屋敷内で日当たりの良い場所に建てられ米や雑穀を、籾(もみ)の まま保存する為使われました。 この板倉は、町田市相原町の、渋谷十三氏宅にあったもので、江戸時代末期に、建てられたもの と思われます。 昭和58年12月に解体し60年1月に、復元しました。 構造は、5つの室からなっており、各室とも三方の壁、床、天井を、板で囲い、前面は、揚げ板とな っていて、この揚げ板を引き上げて穀物を、出し入れするようになっています。 地方によっては、揚げ板の下部に、穀物の取り出し口を設けたものもあります。 掘っ建て柱の上部に付いている板は、「ねずみ返し」と言い、ねずみの侵入を防ぐ為に、付けられ ています。 町田市    ● 旧永井家住宅 重要文化財 所在地 町田市野津田町3270 薬師池公園内 指定 昭和53年1月21日 永井家は、多摩丘陵で代々農家を営んでいた。この建物は、現在位置の北方約3.3キロメートルの ところにあったが、多摩ニュータウンの建設にともない町田市に寄贈され、昭和50年(1975)にこの薬 師池に移築された。 移築時の調査により17世紀後半に建てられたとこが判明したため、建築当初の姿に復元された。 外観は、寄棟造、茅葺で、縁側がなく軒の深い土庇であること、窓が少なく閉鎖的であることが特徴 的である。 内部は、土間と、ヒロマ・デイ・ヘヤの三室からなる。土間には竈、ヒロマには囲炉裏があり、煮炊き や作業をする場所であった。 北隅のヘヤは大事なものの収納と、当主の寝室も兼ねていたと考えられる。 またヒロマとヘヤは竹簀子の床に筵敷きだが、南隅のデイは板敷きで他の二室より上等な仕様で ある。 ヒロマの押板や、正面の太い格子の「しし窓」は、古い民家の特徴を表している。 この住宅は都内では最古に属するもので、広間型三間取りの平面、四方下屋造の構造、しし窓や 押板など、神奈川県の古民家と類似点をもち、その分布を知るうえで重要な遺例である。 令和4年3月設置 東京都教育委員会。        (左/入口)・・(中・右/台車など道具類)    (養蚕の道具類)    (左/脱穀機)・・(中・右/天井)    ● 芝棟(しばむね) 古民家の屋根の上に生えている植物は、屋根の棟を植物の根で補強する「芝棟」という建築技術 です。 ここにあるものは旧永井家住宅の屋根にあったもので、補修のために屋根からおろしています。 なかなか近くで見られないものですので、この機会にぜひご覧ください。 町田市教育委員会生涯学習総務課    ● 町田の民話と伝承 多摩の特産・禅寺丸(ぜんじまる)の木 禅寺丸の発祥の地は、川崎市麻生区の名刹・王禅寺(おうぜんじ)である。 本堂の前には、現在「王禅寺のカキの原木」のひこばえが育っており樹齢450年以上と伝えられる。 元弘3(1333)年、新田義貞が鎌倉へ攻め入るとき、王禅寺は全山ことごとく焼き払われた。 再興にあたったのが等海上人である。 寺領の山に入って建築材を探していると、赤い果を着けた柿の木に出会った。 食べてみると類をみない甘い柿なので、本堂の前に移植したのが、南北朝時代の応安3(1370)年 である。 この原木から苗木を育て、近在の農家に植えさせると、たちまち鶴見川沿いの農村へと広がり、多 摩の名柿・禅寺丸の産地が産まれた。 江戸のヤッチャバ(市場)で「禅寺丸」と呼ばれるようになったのは、元禄年間(1688〜1704)といわれ ている。 以後、明治、大正、昭和にわたって、禅寺丸は「多摩の特産物」としてその名を轟かせた。 昭和10(1935)年の秋、北原白秋は”禅寺丸の里”を旅した。 そのとき王禅寺から三輪町の高蔵寺を訪れ、次の二首を含めて七首の歌を残す。 高蔵寺しずかやと散る葉眺めゐて 梢の柿のつやつやしいろ 柿もみじ幾葉ちりつぐしずかなる 夕空ありて照る玉さはに 昭和30年代(高度成長時代)に入り、富有柿や次郎柿が豊富に出回るようになると、禅寺丸は商品 価値を失った。 町田市ではそれを惜しみ「禅寺丸柿ワイン」として名柿・禅寺丸の復活をはかっている。 (町田の民話と伝承第二集・町田市文化財保護審議会編から) 2000年3月 町田市教育委員会    (画像をクリックすると、大きくなります) ● (入口へ) ● |