● 武陽山能仁寺

曹洞宗の寺院で、室町中期文亀年間(1501〜1503年)飯能の代表的武人・中山家勝が曹範が父

の冥福を洞宗通幻派の名僧・斧屋文達師を招いて開いた禅道場がはじまりといわれ、家勝の子・

家範が父の冥福を祈るために寺院を創建したものといわれています。

その後、数代を経て中山直張の子・直邦が黒田氏を継ぎ五代将軍綱吉公に仕えて信任を得、以来

当寺は厚く待遇され、元禄10年(1697年)8月25日前天台座主公一品公辨現王の額字を賜りました

現在本堂に掲げてある「武陽山」の額がそうです。

宝永2年(1705年)12月27日、綱吉より50石の朱印状を賜り、当時は丹冶一族の菩提寺として栄え

末寺も20の寺を数えたという。

慶応4年5月23日の飯能戦争のときに振武軍の本陣となったため焼失し、現本堂は昭和11年能仁

寺29世萩野活道道師が再建しました。

その後昭和51年より復興を続け、現在では山門・位牌堂・大書院・鐘楼・大庫院が完成しています。

● 能仁寺の庭園(日本名園百選)

能仁寺本堂北庭として保存されている『池泉鑑賞蓬莱庭園』は面積324坪。

天覧山の南急斜面を巧みに取り入れ背後に枯滝を組み、下部を池泉とした上下二段式庭園の典

型的なものです。

築山、亀島、鶴島、石橋、洞窟などを備え、幾多の傑出した手法や造形を見せていることで桃山時

代の作庭と推定され、日本名園百選に入っています。

東日本の代表的な名園といわれています。

庭園および本堂拝観料・・300 円 見学時間・・9:00〜16:00

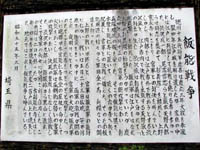

● 飯能戦争

徳川15代将軍慶喜は、慶応3年大政を奉還し、翌4年江戸城を明け渡したが、家臣の中には江戸

に残留して抗戦を続ける者も多かった。

渋沢成一郎・尾高惇忠らと旗本天野八郎らは同士をめて「彰義隊」を結成し、上野寛永寺にこもり、

官軍との対決を叫んでいた。

しかし内部では江戸市外で戦おうとする渋沢派と、江戸市内で決戦を主張する天野派との対立が

生じ、渋沢派は彰義隊と分かれて「振武軍」を結成した。

振武軍は江戸を離れ、上野の彰義隊の動静をうかがっていたが、慶応4年5月15日官軍の総攻

撃にあい、彰義隊壊滅の報を受けた。

そこで飯能に退き本営を能仁寺に置いて近くの6ケ寺へ兵を配置し官軍との決戦に備えた。

そのため飯能周辺の村々から軍用金や馬、兵糧などの調達を行った。

上野の戦いが終ると官軍は振武軍の追討にむかい、戦いは5月23日払暁、笹井河原での衝突を

きっかけに、両軍の激戦が開始され、夜明けとともに、官軍の大砲が振武軍のたてこもった寺をつ

ぎつぎと攻撃した。

ついに砲弾が本営能仁寺本堂の屋根に命中して火災をおこし、振武軍は圧倒的な勢いの官軍の

攻撃にあい、決死の奮戦もむなしく惨敗した。

渋沢平九郎は、顔振峠から黒山に逃れ、そこで官軍の兵士に包囲され、自刃した。

この戦闘は2日で終ったが古刹能仁寺をはじめ4か寺が焼失、民家200戸以上を焼失した

地元ではこれを飯能戦争と呼んでいる。 昭和55年3月 埼玉県

*************************************

● 飯能市民会館の道を挟んで両側に仁王像がある「山門」(日本彫塑会会員 鏡恒夫氏製作)がありま

す。

五代将軍綱吉公より元禄10年(1697年)8月25日、前天台座主公一品公辨現王の額字を賜りました

山門に掲げてある「武陽山」の額がそうで、「中雀門」の手前を右折すると「東参道」になり、天覧山方

面にいくことができます。

* (山門と仁王像)

* (左/武陽山の額)・・・(右/能仁寺東参道)

(秋になると)

● 「中雀門」を入ると、正面が「本堂」(昆廬舎那仏像を安置)です。

* (左/中雀門)・・・(右/本堂)

● 「中雀門」を入り、左側に「不動堂」(開運厄除青不動明王尊を安置)。

* (右/不動堂)

● 「本堂」の左側に、「飯能戦争の碑」と「開山堂」(当寺開山斧屋文達大和尚坐像を安置)。

飯能戦争の内容は、上記に記載してあります。

* (飯能戦争の碑)・・・(開山堂)

● 「本堂」の右側に、彫刻「紅炎魂」(作・絹谷幸太)・「大書院」(総檜造り)・「鐘楼」(人間国宝香取正彦

氏鋳造)。

* (紅炎魂)・・・(大書院)・・・(鐘楼)

(秋になると)

(全景は、パノラマでご覧ください)

*************************************

● 能仁寺の庭園(日本名園百選)

大書院に入ると受付があり、庭園および本堂拝観料300 円を支払います。

* (大書院)・・・(受付)・・・(休憩所)

廊下を進む正面に本堂、左側には庭園が見えます。

* (中央/本堂)・・・(右/庭園)

能仁寺本堂北側に、天覧山の南急斜面を巧みに取り入れ、背後に枯滝を組み、

下部を池泉とした上下二段式庭園で、桃山時代の作庭と推定され日本名園百選

に入っています。

(能仁寺のHPを参考にしました)

(画像をクリックすると、大きくなります)

|