(画像をクリックすると、大きくなります) |

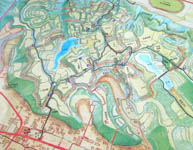

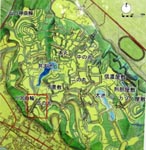

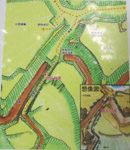

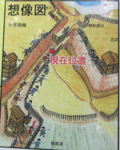

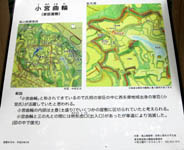

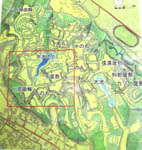

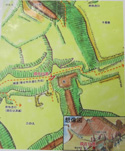

<< 駐車場−→滝山城跡入口−→吉久稲荷神社−→(1)案内板(天野坂から枡形虎口)−→ −→案内板(三の丸)−→(2)案内板(小宮曲輪)−→(5)案内板(コの字型土橋) >> ● 駐車場(午前8時から午後6時まで)    ● 駐車場を出て左折し、バス停「滝山城址下」を通過します。    ● 「滝山城跡入口」看板で左折すると、案内板があります。    ● すぐ山道になり、右側に鳥居のある神社が見えてきます。    ● 右側に、地元の「吉久(よしたく)稲荷神社」がたっています。    ● お参りして登っていくと、左側に案内板が見えてきます。    ● (1)天野坂(あまのざか)から枡形虎口(ますがたこぐち)へ 大手口と思われる天野坂から堀底道(ほりぞこみち)は、城兵が効果的に攻撃ができるように工夫 されている。 小宮曲輪と三の丸の間には枡形虎口(出入口)が設けられていた。(図の中で復元) 攻めのぼる敵側にとっては大変な権威にさらされる場所で、侵入するのが難しかったと思われる。      ● 山道右側に案内板「三の丸」があります。 滝山城の南側を守る台状の構造で、三方を空堀(からぼり/水を入れない堀)で囲まれています。 城があった当時は堀はもっと深かったと考えられますが、現在でも堀底から三の丸の台上までは 15mほどもあり、堅牢な守りであったことが想像できます。 *関係者以外、空堀、斜面に立入らないでください。      ● 標識(←滝山城址下/バス停 ↑山の神曲輪 二の丸・千畳敷・三の丸→)   ● 「山の神曲輪」方面に進みます。    ● すぐ(2)案内板「小宮曲輪」があります。 小宮曲輪(こみやくるわ/家臣屋敷) 「小宮曲輪」と称されてきているので氏照の家臣の中に西多摩地域出身の家臣(小宮氏)が 活躍していたと思われる。 小宮曲輪の内部は土塁(土盛り)でいくつかの屋敷に区切られていたと考えられる。 小宮曲輪と三の丸との間いは枡形虎口(ますがたこぐち/出入口)があったが車道より消滅し た。 (図の中で復元)        ● 分岐に戻り、「二の丸・千畳敷・三の丸→」方面へ。    ● 標識「三の丸→」に従って登っていきましたが・・・・    ● すぐそばに、(5)案内板「コの字型土橋」があります。 コの字型土橋(強力な側面攻撃) 堀を掘る際に、一部を土のままに残し通路として使う場所を土橋という。 当時はもっと狭く、敵方の侵攻に対して4回も体の向きを変えて進ませ、側面攻撃ができるよう に工夫していた。 敵の直進を防ぐための土橋であり、大変貴重な城郭遺構である。     ● 千畳敷へ向かいます。    (画像をクリックすると、大きくなります) ● (入口へ) ● |