(画像をクリックすると、大きくなります) |

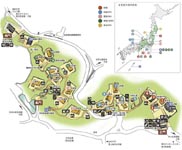

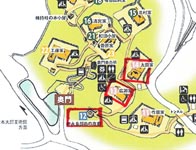

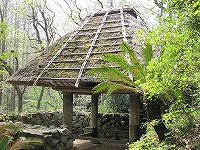

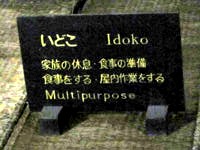

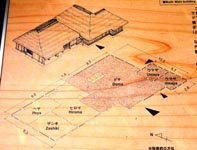

<< (12)沖永良部の高倉−→六地蔵−→(13)広瀬家住宅−→(14)太田家住宅 >> ● (12)沖永良部の高倉(おきのえらぶのたかくら) ねずみ返しのある食料倉庫 指定区分:川崎市重要歴史記念物 旧所在地:鹿児島県大島郡和泊町 建物区分:倉 構造形式:寄棟造、茅葺、桁行2.7m、梁行2.5m 建築年代:19世紀後期 脚柱の上に乗る倉を高倉といいます。 古くからあったものですが、今では飛騨白川や秩父等の山間部のほか、沖縄、奄美、八丈等 の島しょ部に多く残されています。 屋根裏は農作物などの貯蔵庫です。 床下が高いため、湿害を防ぐのに適しています。 入口は片引きの板戸一箇所だけで、ここに刻みつけた一本の梯子をかけました。 珊瑚礁岩の礎石に立つ円柱には小動物から食物を守るために毒性のあるイジュという木を用 いています。 またすべって登れないように柱の頭部を鉄板巻きにする工夫もしてあります。 倉の下を倉下(くらんた、奄美の方言)といい、子どもの遊び場や休憩所、籾摺り(もみすり)など をする作業場として使われていました。 台風が多い地域であるため、周囲には暴風垣をめぐらしています。 現在は別材ですが、元は礎石と同様に珊瑚礁岩でできていました。 石敢當(いしがんと) 道路の突き当りや四辻に建てられる魔よけの石碑。 沖縄県や鹿児島県にかけて多くみられる。       ● 六地蔵 旧所在地:山梨県甲州市塩山上萩原 仏教の六道輪廻の思想に基づき、六体の地蔵がそれぞれ六道で苦しむ衆生を救うといわれている。    ● (13)広瀬家住宅(ひろせけじゅうたく) 芝棟と土座のある甲州民家 指定区分:神奈川県指定重要文化財 旧所在地:山梨県甲州市塩山上萩原 建物区分:農家 構造形式:切妻造、茅葺、桁行14.5m、梁行8.9m 建築年代:17世紀末期 甲府盆地の民家は切妻造(きりづまづくり)の妻壁(つまかべ)に柱を見せ、屋根中央を「突き上 げ二階」とする形式が知られています。 この家も移築前はそのような姿でしたが、調査の結果、当初は二階がなかったことがわかり ました。 屋根裏を養蚕(ようさん)に利用しはじめたことにより、突き上げ二階としたのです。 構造は、内部の四本の太い柱を中心にして組み立てられています。 これは「四つ建(よつだて)」と呼ばれるもので、甲州の古式な手法です。 屋根の頂上はイワヒバを植えた「芝棟(しばむね)」になっています。 内部には土間と並んでイドコと呼ばれるムシロ敷の居間があります。 床板を張らないこのような床を「土座(どざ)」といい、ムシロの下は地面をつき固め、茅束(かや たば)が敷き詰められています。      ○ 入口を入ると右側は「ウマヤ」です。   ○ どじ・・・土間・室内作業する所 収穫物を貯える所    (左) ゴロカン(ワカン) 雨宮金吾氏寄贈 山梨県甲州市塩山 2つの輪の間に薪を詰め、山から転がして下ろす。 昭和15年頃まで使用。 (中) ドングルマ 広瀬保氏寄贈 山梨県甲州市塩山上萩原 山で倒した木を載せ運搬。大正末まで使用。 (左) シコミダル 広瀬寄贈 山梨県甲州市塩山上萩原 大豆を発酵させて味噌を作る(しこむ)ときなどに使用。    (左) キノハカゴ 広瀬保氏寄贈 山梨県甲州市塩山上萩原 六つ目編み。落ち葉を詰め、ショイコに付けて運ぶ。 昭和40年まで使用。 (左) 籾搗臼(もみすきうす) 広瀬保氏寄贈 山梨県甲州市塩山上萩原 籾を叩いて殻を取り除き、玄米にするために使用 (左) ショイコ 山本兼久寄贈 山梨県甲州市塩山上萩原    ○ いどこ・・・家族の休息・食事の準備・食事をする・屋内作業をする    * 座敷(ざしき)・・・お客をもてなす部屋 * 中納戸(なかなんど)・・・寝室・物置     ● (14)太田家住宅(おおたけじゅうたく) 家の中に雨どいのある二つ屋根の家 指定区分:国指定重要文化財 旧所在地:茨城県笠間市片庭 建物区分:農家(名主の家)、分棟型 構造形式:主屋=寄棟造、茅葺、桁行9.6m、梁行8.3m 土間=寄棟造、妻入、茅葺、桁行10.0m、梁行8.3m 建築年代:主屋=17世紀後期 土間=18世紀後期 この建物は二棟が軒を接して建つ、分棟型(ぶんとうがた)の民家です。 大戸口(おおどぐち)を入ると広い空間がひろがっています。 ドマの右手がウマヤ、左手が主屋(おもや)です。 主屋は日常生活の場であるヒロマ、寝室であるヘヤ、そして畳敷きのザシキに分かれます。 ザシキは正式な部屋で、この部屋に客人が訪れる際には土庇(どびさし)が出入口となりました。 広い土間では、雑穀などの農作業も行われていました。 なおこの家には、突出する馬屋(うまや)や囲炉裏(いろり)の位置など、南部地方の曲屋(まがり や)と類似する点があります。 江戸時代後期には茨城県や栃木県でも曲屋が作られており、この家はその影響を受けた分棟 型といえます。      ○ 入口を入ります。   ○ うまや(馬屋・・馬を飼う所) 右画像(莚織器/ムシロオリキ)    ○ どま(土間・・ 収穫物を貯える・屋内作業・食事の準備)     ○ ひろま(居間・・家族の休憩・食事の場所)     ○ ざしき(座敷・・客をもてなす・仏事をする) (右/部屋)    (画像をクリックすると、大きくなります) ● (入口へ) ● |