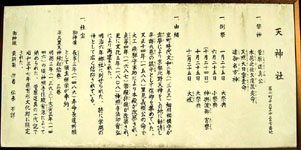

● 平群天神社 富山町平九里207

祭神 菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

木花之佐久夜昆売命(このはなのさくやひめのみこと)

天照大日霊貴命(あまてらすおおひるめのむちのみこと)

建御名方神(たけみながたのかみ)

例祭 1月25日 ・・大祭典 6月25日・・小祭典 10月24日・・神輿渡御 宵祭

10月25日・・大祭典 12月25日・・大祓

由緒 室町時代文和2年(1,353)細川相模守が霊夢により京都北野天神をこの地に勧請し、平群

九邑の鎮守として信仰を集めていた。

天正14年(1,588)里見義頼公の命で大工 飛騨守家助により本殿が改築され、貞享4年

(1,687)幣殿拝殿が改築され、更に文化5年(1,808)神照寺法印宥弘により再建された。

明治6年郷社に列せられた。

特に学問の神として広く信仰されている。

社宝 御神像 長享3年(1,489)寿命長遠祈願として領主禅栄が奉納。

平久里天神縁起絵巻 3巻

明徳3年(1,393)−文安3年(1,446)の頃、神照寺住職宥源によって納められた

菅原道真の一代記で、昭和37年県有形文化財に指定された。

御神鏡 黄銅製 作者 伝来 不詳

* (忠霊塔)・・・(日露戦記念碑)・・・(狛犬と手水舎)

● 紙本著色天神縁起絵巻(しほんちゃくしょくてんじんえんぎえまき) 千葉県指定文化財

ここ天神社は菅原道真を祀った神社であり、道真は天皇に信頼され右大臣という高い地位にあっ

たが、その頃力のあった藤原一族には快く思われず遠く九州に流され一生を終えた。

道真は人々から雷神となったと信じられたが、その怨霊を鎮めるために天神信仰が盛んになった

と伝えられる。

多くの地方で天神社が造られ、また天神縁起絵巻も制作されるようになった。

平久里天神縁起絵巻は、3巻本で道真の一代を絵と詞で書いてあり、制作年代は南北朝が室町

時代の初期のものといわれている。

その寸法は各巻とも縦33.5cm、横は1巻が14m、2巻が22.3m、3巻は1.1mであり、3巻は地元産

の平久里紙が使われている。

また1巻、2巻は土佐派の絵師によるものだが、3巻は後から補ったものである。

なお天神社が「学問の神様」と敬われるのは、道真が学問に大変優れていたためである。

富山町教育委員会

(画像をクリックすると、大きくなります)

|