(画像をクリックすると大きくなります) |

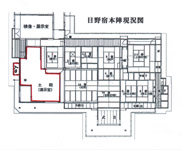

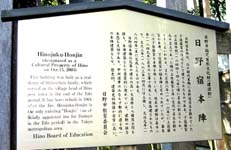

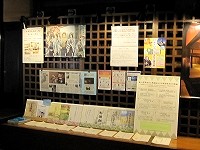

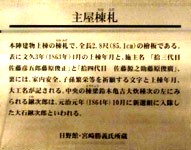

<< 冠木門−→明治天皇行幸の碑−→入口−→土間(展示室) >> ● 冠木門(かぶきもん)を入ります。      ● 明治天皇行幸の碑(門を入り右側) 明治天皇は明治13年の行幸、14年の狩猟と2年続けて佐藤家で小休止をとっています。 それを記念するもので 「明治天皇日野御小休所趾及建物附御膳水」 と刻まれています。 碑の隣にはその時の井戸も残されています。           ● 入口     ● 土間(展示室)    主屋棟札 本陣建物上棟の棟札で、全長2.8尺(85.1cm)の檜板である。 表に文久3年(1863年)4月の上棟年月と、施主名「拾三代目佐藤彦五郎藤原俊正」と「拾四代目 佐藤 源之助藤原俊廣」、裏には、家内安全、子孫繁栄等を祈願する文字と上棟年月、大工名が記される。 中央の棟梁鈴木亀吉大炊種次の左に見られる鍬次郎は、元治元年(1864年)10月に新撰組に入隊した 大石鍬次郎といわれる。 日野館・宮崎勝義氏所蔵 土蔵棟札 土蔵の棟札で、全長2.02尺(61.1cm)である。 表には「上棟」の文字と上棟年月「元治元年(1864年)11月27日」、施主名「佐藤彦五郎俊正」が書かれ る。 裏には上棟年月日と共に、大工棟梁鈴木亀吉の名が記されている。 日野館・宮崎勝義氏所蔵      土蔵錠前 江戸時代末期 日野館・宮崎勝義所蔵 長屋門唄金物 江戸時代末期 日野館・宮崎勝義所蔵      創建当初使用の瓦 (日野館・宮崎勝義所蔵) この建物が創建されたときに使用された瓦で、文久3年(1863年)4月の上棟後、同年中に葺かれた と考えられる。 軒桟瓦、軒丸瓦や各種鬼瓦などがある。鬼瓦は鬼面の物でなく、所謂鬼板である。           日野宿本陣の瓦 日野宿本陣は佐藤家より譲り受けた宮崎家によって、昭和53〜54年(1978〜79年)に補修工事が行 われている。 その際、当初は土葺で瓦は竹釘で留められていたものを、現在のような桟瓦葺に変え 瓦も宮崎家の家紋である丸に根笹が入ったものに替えられた。 ここに展示した燻べ瓦は創建当初のものと考えられ、佐藤家の家紋である源氏車が施されている燻 べ瓦は素焼きであるため水分がしみこみやすく、凍結などによって破損するため補修が必要であり、 また大正12年(1923年)の関東大震災による屋根の傷みのため、宮崎家による補修工事以前に、同 13年佐藤家による屋根補修工事がなされている。 写真で示すように展示したものと同じ紋様の鬼瓦があるが、そこには「小谷田 瀧澤製」の刻印が 認められ、小谷田で誂えた瓦であることが分かる。 「小谷田」とはかつての埼玉県入間郡東金子村小谷田(現入間市東金子)のことであり、平安時代か らの瓦生産地として有名なところである。 「瀧澤」というのは小谷田で大正時代より操業を始めた 業者であり、大正13年の佐藤家による補修の際に誂えられた瓦である。 この鬼瓦以外にも補修 に際し多数の瓦が誂えられている。 創建当初葺かれた瓦もその後の補修に際して使用された瓦と同様に小谷田で焼かれたものであろう    (画像をクリックすると大きくなります) ● (入口へ) ● |