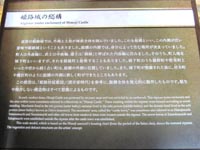

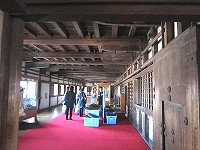

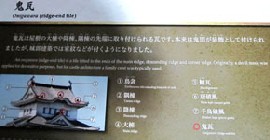

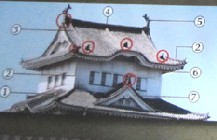

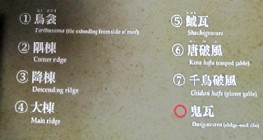

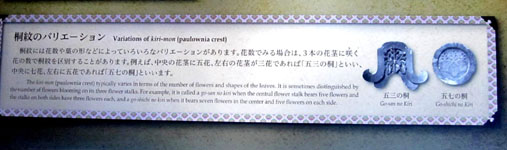

<< 西小天守−→ハの渡櫓へ−→乾小天守 >>   (画像をクリックすると、大きくなります) ● 水六門から階段をのぼり西小天守へ向かいます。      * (階段をのぼると、蓋がついています)    ● 階段をのぼると西小天守になり、靴をぬぎ袋に入れて持っていきます。 西小天守 西小天守は大天守の西に位置し、ニの渡櫓で結ばれています。 ニの渡櫓の1階は水の五門で、天守曲輪内部への入口になります。 さらに西小天守の地階には水の六門があるので、天守曲輪への出入を厳重に守る役割があ りました。    ● ハの渡櫓へ 大天守と乾小天守を結ぶ渡櫓。 地階は3つの個室がある になっています。       姫路城の総構 近世の姫路城では、外堀と土塁が城郭全体を囲んでいました。 これを総構といい、この内側が広い意味で姫路城をいうこともありました。 総構の内側では、身分によって住む場所が決まっていました。 町人は外曲輪に、武士は中曲輪、藩主は「御城」と呼ばれた内曲輪に住みました。 その内、町人地を城下町といいますが、それを姫路町と総称することもありました。 城下町のうち籠野町(たつのまち)や野里町(のざとまち)といった中世から続く古い町は、総構の外 側に位置していました。 また、城下町が整備された後に、材木町や鷹匠町(たかしょうまち)のように総構の外側に新しく町 ができたところもあります。 この模型は、「姫路侍屋敷図」(酒井家時代)を参考に、総構全体を復元的に製作したものです。 植生や現存しない構造物はすべて想像によるものです。    ● 乾小天守へ スリッパに履き替えます。 大天守曲輪の北西(乾の方角)に配し、ロの渡櫓で東小天守とハの渡櫓で西小天守と結ばれてい ます。 3つの小天守の中では一番大きく、外観は3層で、内部は地下1階・地上4階の重厚な造りになっ ています。 石落とし、武者格子窓などの戦闘構造もさることながら、大入母屋、唐破風造り、火灯窓、天守閣 最上階と同じ仕様の明り障子が最上階にはめ込まれていることなど、準天守扱いの造りになって います。      (NO.10) 五七桐紋鬼瓦 大天守五重南面西側降棟 紋は五七の桐です。 この鬼瓦も紋を木型を使って押しています。 しかしN0.5やN0.7ほどに肉厚で立体的な紋様にはなっておらず、それらに比べると製作が容 易になったようです。   (NO.9)七三桐紋鬼瓦(位置不明) 紋は七三の桐です。 N0.7の鬼瓦に類似し、紋もNO.8と同じ木型で押されていますので、池田時代のものとみられ ます。 大天守のどこかの降棟か隅棟に使用されていた可能性があります。   (NO.8)七三桐紋四半瓦(備前丸より出土) N0.6の四半瓦と同じく、備前丸の排水溝跡に転用されていたものです。 池田時代の建物 構もいっしょに出土しているので、溝も池田時代のものとみられます。 この四半瓦と同じ型で押された七三の桐紋が、左の鬼瓦(N0.7)にもあります。 池田時代には揚羽蝶と桐を家紋に使用していたことがわかります。   (NO.7)七三桐紋鬼瓦 大天守五重南中央降棟 紋は七三の桐です。 桐紋の形や大きさから、右に展示している七三桐紋の四半瓦(N0.8)と同じ木型で押されたも のであることがわかります。   (NO.6)揚羽蝶紋四半瓦(備前丸より出土) この瓦は四半瓦あるいは磚ともいいます。 昭和の大修理工事で備前丸を発掘した際に排水溝跡が検出され、その溝に使用されていま した。 瓦には4つの穴がありましので、本来は建物の外壁や大棟などに飾瓦として取り付けられる ものだったのでしょう。 しかし、何らかの理由で使用されなくなり、溝に転用されたとみられます。 西の丸のレの渡櫓で展示しているものも同じ場所から出土したものです。   (NO.5)揚羽蝶紋鬼瓦 大天守二重西大千鳥南降棟 紋は池田家の揚羽蝶です。 紋をよく見ると、四角い枠で囲まれていることがわかります。 これは、木型によって揚羽蝶紋が押されているため、木型の枠の痕がついたものです。 これと同じ型で押された紋が、右に展示している四半瓦(N0.6)の揚羽蝶紋です。   (NO.4)十二菊紋鬼瓦 大天守一重南東隅降棟 紋は12枚の花弁をもつ、枝先に咲く一輪の菊花をあしらっています。 葉の表現はなく、花芯の表現も含めてN0.3に比べると様式化しています。   (NO.3)十六菊紋鬼瓦 (位置不明) 紋は16枚の花弁をもつ菊花をあしらっています。 歴代城主ではこうした紋様を家紋としている家はありませんので、何らかの装飾的な紋様を 鬼瓦に使用したのでしょう。   (NO.2)沢瀉紋(おもだかもん)鬼瓦 立沢瀉紋の鬼瓦で、どこかの降棟か隅棟に使用されていたものでしょう。 昭和の大修理では、沢瀉紋は松平忠明時代のものと想定していました。 忠明の実家である奥平家がこの紋を使用していたためですが、確かなことはわかっていません   (NO.1)波紋鬼瓦 大天守五重大棟西側 大天守の大棟の東西両端に鯱瓦がのっています。 この鬼瓦は鯱瓦の腹の下に取り付けられていたものです。 鯱の腹にも波紋があるので、この鬼瓦と一体となって波間から鯱の尾が躍り出ている、あるい は飛び込んでいるようにも見えます。 海原での躍動感ある鯱をイメージして製作されたのでしょうか。 大天守創建時の鬼瓦です。   鬼瓦 鬼瓦は屋根の大棟や降棟、隅棟の先端に取り付けられる瓦です。 本来は鬼面が装飾として付けられましたが、城郭建築では家紋などが付くようになりました。 1鳥衾(とりふすま) 2隅棟 3降棟 4大棟 桐紋のバリエーション 桐紋には花数や葉の形などによっていろいろなバリエーションがあります。 花数でみる場合は、3本の花茎に咲く花の数で桐紋を区別することがあります。 例えば、中央の花茎に五花、左右の花茎が三花であれば「五三の桐」といい、中央に七花、左右 に五花であれば「五七の桐」といいます。     ● ロの渡櫓へ向かいます。 ● (入口へ) ● |