| 御主殿跡コース |

| 2006.07.11 |

火 |

曇 |

管理事務所−(城山川沿い)−木の橋渡る−−大手道−−曳橋−−御主殿

所要時間 登り・・約10分

(画像をクリックすると、大きくなります)

|

|

”八王子城址”入り口を入ると、右手に管理事務所・トイレがあり、案内図や説明文もあります。

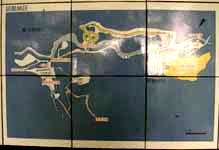

* (入り口)・・・(案内図)・・・(居館地区図)

|

|

最初に、”御主殿跡” に行く事に。

管理事務所の前から階段を数段下り、城山川沿いの林道を数分進んでいくと、左側に”御主

殿跡” へ向かう橋があります。

(橋の脇に、 ←御主殿跡・曳橋 の標識があります)

橋を渡ると、手入れの良いスギが植えられた明るい場所になります。

左手に階段があり、上って道なりに進んで行きます。 (古道・大手道)

* (左手に橋) (明るい気持ちのよい場所です)

(全景は、パノラマでご覧ください)

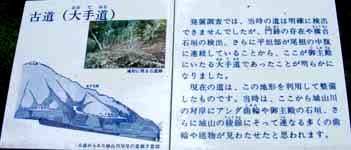

●古道・大手道

発掘調査では、当時の道は明確には検出できませんでしたが、門跡の存在や橋台石

垣の検出、さらに平坦部が尾根の中腹に連続している事から、ここが御主殿にいたる

大手道であったことが明らかになりました。

現在の道は、この地形を利用して整備したものです。

当時はここから城山川の対岸にアシダ曲輪(くるわ)や、御主殿の石垣、さらに城山の

稜線にそって連なる多くの曲輪や建物が見わたせたと思われます。

* (古道・大手道)

|

|

まもなく”曳橋”が見えてきました。

敵が攻めてきたら渡れないよう手前に引く橋です。

復元すると引けませんでしたので、真ん中の板を10枚ぐらい外すとか、かちどき橋のように真

ん中で上げたのかもしれないとの事です。

* (曳橋)

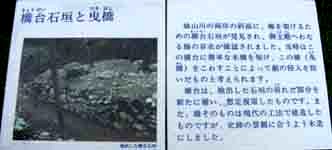

●橋台石垣と曳橋

城山川の両岸の斜面に、橋を架ける為の橋台石垣が発見され、御主殿へわたる橋の

存在が確認されました。

当時は、この橋台に簡単な木橋を架けこの橋(曳橋)を壊す事によって敵の侵入を防

いだものと考えられます。

橋台は、検出した石垣の崩れた部分を新たに補い、想定復元したものです。

橋そのものは、現代の工法で建造したものですが、史跡の景観に合うよう木造にしま

した。

|

|

曳橋を渡ると、素晴らしい石垣が続きます。

* (石垣)

(石垣)

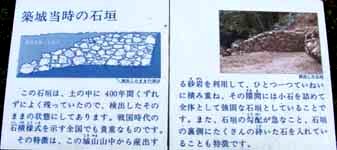

●築城当時の石垣

この石垣は、土の中に400年間崩れずによく残っていたので、検出したそのままの状

態にしてあります。

戦国時代の石積様式を示す全国でも貴重なものです。

その特徴は、この城山山中から産出する砂岩を利用して、ひとつ一つ丁寧に積み重ね

その隙間には小石を詰めて強固な石垣としていることです。

また石垣の勾配が急な事、石垣の裏側に沢山の砕いた石を入れている事が特徴です

|

|

門のない入り口。

攻める方は一番犠牲が多いところなので、虎の口みたいに恐ろしい所なのです。

* (虎口)

●御主殿虎口

城や曲輪の出入り口は虎口(こぐち)と呼ばれ防御と攻撃の拠点となるように、さまざま

な工夫がこらしてあります。

御主殿の虎口は、木橋を渡った位置から御主殿内部まで高低さ約9mと、”コ”の字形

に折れ曲がった階段を通路としていることが特徴です。

階段は全体で25段、踏面(ふみづら)が平均1M、蹴上(けあげ)が36cmで、約5mの

幅をもっています。

途中の2ケ所の踊り場とともに全面に石が敷かれているのは八王子城独特のものです

|

|

御主殿への階段を上っていくと、正門が見えてきます。

登るところの幅が8m、櫓のところの幅が5m、登るにしたがい絞り、上の踊り場の幅が

6.3mで、攻めにくく守りやすい設計をしているそうです。

* (櫓門跡)・・・(御主殿・正門)

●櫓門跡(やぐらもんあと)

この踊り場からは、4つの建物礎石が発見されました。

両側の石垣の下に、敷石の面より10m程高くなっている大きな石がそれです。

礎石の間は東西(桁行・けたゆき)約4.5m南北(梁間・はりま)3.6mです。

想定される建物は、通路の重要な位置にあることから物見や指揮をするための櫓門で

あったかもしれません。

また礎石のそばには、排水の為の石組側溝も発見されています。

この礎石や石組側溝、大部分の石垣や敷石は、当時のものを利用しています。

|

|

御主殿跡到着。

緑に囲まれた広場が広がっています。

ここ御主殿にあった館は広間が150畳あったそうです。

御主殿正門から入り、左側から御主殿の滝へ。

正面から山王台経由で本丸跡へ。

(本丸跡からの逆コースは、載せてあります)

* (御主殿正門から入り、左・御主殿の滝へ 正面・山王台経由で本丸跡へ)

(全景は、パノラマでご覧ください)

●御主殿跡

江戸時代はじめに描かれた”八王子城古図” に”北条陸奥守殿御主殿” と記されて

おり、城主・北条氏照が居住していた所です。

今から約400年前の築城時に造成され周囲を石垣と土塁で囲んだ長方形の削平地と

なっています

特に東側は、敵の侵入に対し厳重に防備するため、石垣で造られた虎口で守られてい

ます。

落城後は徳川氏の直轄領、明治時代以降は国有林であったため、あまり人の手が入

らず、落城当時の状態のままで保存され、遺構は良好な形で残っていました。

平成4年(1992年)から2年間発掘調査を行い、城主であった北条氏照が執務を行った

と考えられる、大規模な礎石建物跡をはじめ、さまざまな遺構が八間されました。

調査の結果、氏照の生活の場は、ここからさらに奥に眠っていると思われます。

また中国の磁器類の破片や国産の陶器、鉄砲弾をはじめとする武器・武具類が発見

されました。

中には当時の武人のたしなみであった茶道具やああ、当時でも極めて珍しかったと思

われるベネチア産のレースガラス器の破片も含まれ、氏照の生活ぶりがうかがえます。

|

|

御主殿の南側の坂道を下ると、”御主殿の滝” があります。

石碑には、花が供えられていました。

●御主殿の滝

天正18年(1590年)6月23日の豊臣秀吉の軍勢による攻撃で落城した際に、御主殿

にいた女性や子供、将兵たちが滝の上で自刃をし、次々と身を投じたといわれていま

す。 その血で城山川の水は三日三晩、赤く染まったとの言い伝えが残っています。

曳橋の下をくぐり、城山川沿いを駐車場に向います。

古道へ入る手前の福善寺への分岐に、小さな像がたっていました。

(画像をクリックすると、大きくなります)

|